2007'4/20

“講演会とコンサート実行委員会”

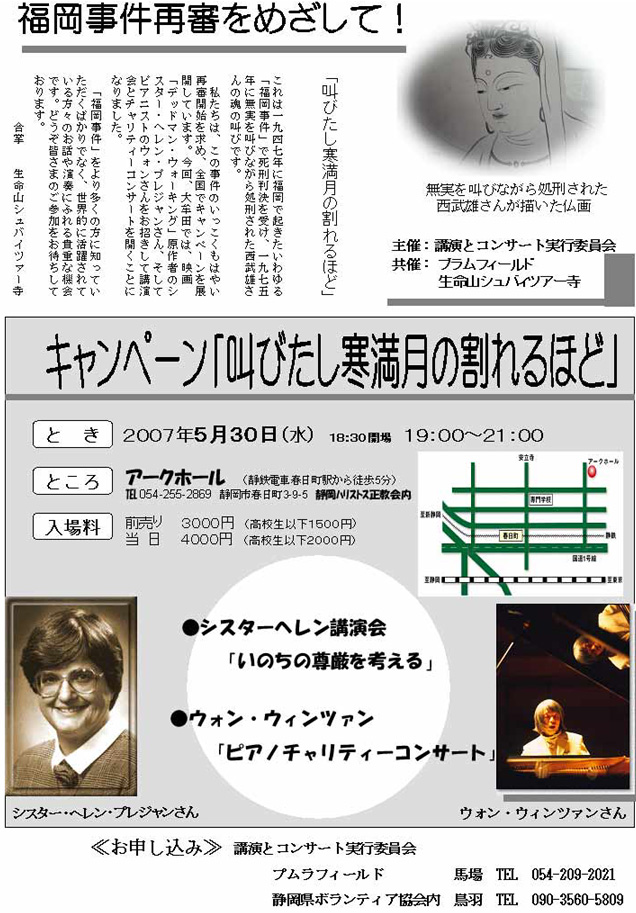

キャンペーン「叫びたし寒満月の割れるほど」

|

|

キャンペーン「叫びたし寒満月の割れるほど」

2007年5月30日開催の 「チャリティー・コンサート」に寄せて

2007年5月5日 馬場利子

プラムフィールド(健やかないのちのための生活講座)でもおなじみのピアニスト、ウォン・ウィンツァン氏が『福岡事件の再審を求める活動』に賛同して、来静してくださることになりました。 私たちがこのチャリティーコンサートのお手伝いをさせていただく事になったのは、4年程前に『福岡事件の再審をめざして』活動してこられたシュバイツァー寺の故古川泰龍氏のご子息に紹介されてお目にかかったのがきっかけです。それまで私は福岡でそのような事件があった事も、無実を叫びながら28年間の獄中生活の後、死刑になった方がいらしたことも全く知りませんでした。 『叫びたし寒満月の割れるほど』無実を叫びながら死刑に処せられた西さんがどんなに苦しく、辛く、さみしく、行き場の無い悲しさを感じていらしたか・・・。 私はこの句を読むたび、西さんの魂の前に土下座をしてわびたい衝動に駆られます。 もちろん私が判決を下したのではありませんし、何か関係があった訳ではありません。 罪を犯したならば、それを償うのは当然のことですが、一度決まった刑罰に対して、その罪名に囚われることなく、人として向き合い、その人の心からの声に耳を傾け、無実を確信していった古川老師・・。 もし、私が古川老師の立場であったら、本当にその様に人と向き合うことが出来ただろうか? もし私が西さんらを取り調べた刑事であったとしたら、思い込みや立場、職責に縛られずに、真実を掘り起こす働きが出来ただろうか? 私はもしかしたら、出合った事象に「深く向き合うことをしないまま」私自身が、人が心から訴える声を無視してしまう人間でなかった・・・と本当に言えるだろうか・・・。 今、世界の出来事が、毎日多くの情報として、ただ私たちの前を濁流のように流れていっています。ほとんどの事は『私』と何の関係も無い現実に思われますが、本当に無縁のことなのでしょうか? 私はこの福岡事件で犯人とされた2人に向き合ってくださった古川老師に心から感謝します。 そして故古川老師の後を継いで、私たちにこの事件の事を伝えてくださっている息子の古川龍樹さんに感謝します。また、古川さんの活動に私たちの敬愛するウォンさんが共感し協力をしてくださっていることに深く感謝します。 私がこの3者のように生きられる自信はありませんが、ご縁をいただいたこの60年前の事件を無縁のことにしないで、“人が人として大切にされ その人らしく生きられる社会”を願い、静かに心を寄せる時間にできればと思います。 そして私も日々の暮らしの中で、心の中で、他者を思い込みで裁いたり、心を伝えようとする人を拒否してしまう罪を犯すことがないよう、私自身の心と向き合う時間にしたいと思います。 皆様がご一緒に、福岡事件と、人として希望と尊厳を回復しようとしている石井建治郎さん、西武雄さんに心を向けていただければ嬉しく思います。いつもありがとうございます。 |

HOME

2007'6/2

“キャンペーン「叫びたし寒満月の割れるほど」

【報告】

2007年5月30日開催 福岡事件再審をめざして!キャンペーンin静岡』を終えて

2007年6月1日記 馬場利子

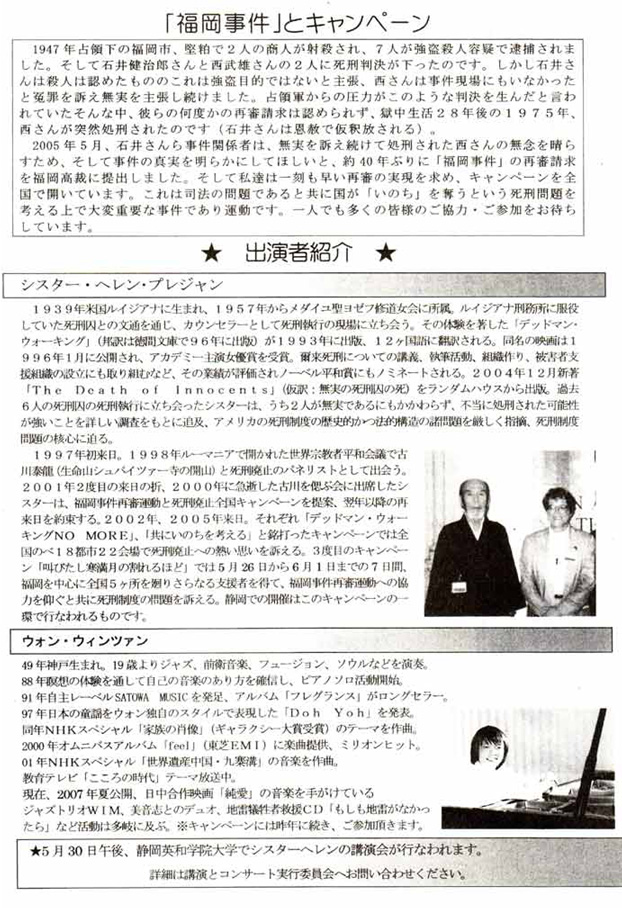

1947年におきた1つの事件(福岡事件)について、私たちは人と人の縁によって知り、

無実を叫びながら死刑に処せられた西さんの無念の叫びと出来事が無縁の事ではなくなりました。

1947年におきた1つの事件(福岡事件)について、私たちは人と人の縁によって知り、

無実を叫びながら死刑に処せられた西さんの無念の叫びと出来事が無縁の事ではなくなりました。60年と言う長い歳月、未だに再審が認められない石井さんの願いを受け止めた私たちに何が出来るかと 静かに見つめながらこの会を主催する事になった私たちは“伝える事と分かち合う事”を私たちの願いとして、当日を迎えました。 全国ツアー中の多忙な中、来て下さったピアニストのウォンさん。そしてウォンさんのパートナーの美枝子さんの笑顔を会場に迎えると、 ハリストス正教会の小さな木のホールがとても喜んで私たちを包んでくれるのが感じられ、 一気に来場者の数や経費などの雑事は一掃されてしまいました。  プラムフィールドらしく皆さんをお迎えするにはどうしたら良いだろうと考え、設けた“喜びつながる販売コーナー”

には日々の活動の中で一緒に歩んでいる生産者、作業所、授産所の消費財を並べ、紹介をしました。

プラムフィールドらしく皆さんをお迎えするにはどうしたら良いだろうと考え、設けた“喜びつながる販売コーナー”

には日々の活動の中で一緒に歩んでいる生産者、作業所、授産所の消費財を並べ、紹介をしました。そして、“ウエルカム・ドリンクコーナー”ではプラムフィールドのスタッフの笑顔と愛を添えてチャリティーコーナーに・・。 ウォンさんのリハーサルも終わり、会場の準備も終えた頃、パラパラ降っていた雨も止み、 ・・「ねぇねぇ!来て!虹が出ているよ」の声にスタッフ全員外に出ると教会とホールの後ろに、 森から街へ大きなくっきりとした虹が架かっていました。 虹が私たちを祝福して空に在る間、全員集合して記念写真を撮りました。 “今日、ここにこうして集まれて良かったねぇ・・”と無言の喜びの時を過ごした後、皆さんをお迎えできました。 ★ ウォンさんの演奏は、透明で私たちの心と体に清流のように染みていきました。 シスターヘレンや福岡事件との出会いを交えてのお話はウォンさんの優しさや人柄がよく伝わって、嬉しくなりました。  ★ 特別ゲストに先住民族の支援活動をしているシスターマリアが加わってくださり、「1人1人の命は地球全体とつながっていて、 私たちを支えていてくれる・・」という生命と地球環境の話をしてくださいました。  そして、「先住民族のお祈りをお教えします・・・」とシスターへレンと一緒に私たちも皆で、行いました。 参加者の中には、静岡市内の複数の教会のシスターたちが何人も来て下さっていましたが、 全員で立ち上がって大地と私たちと天を繋ぐ祈りのパフォーマンスを行い、ホールを大地のエネルギーで満たし、 シスターへレンのお話へとつなぎました。

★ シスターへレンは、修道女として死刑囚の話し相手となるよう命ぜられた時の戸惑いと、キリストも一番弱く、

貧しい人と共に在ろうとされたのだから自分もそれに従おうとされた事や、それでも罪を犯した人の話し相手になる事は、

人々の恨みをかうのではないかと不安だった事や、福岡事件の支援を始められたいきさつなどを話して下さいました。

★ シスターへレンは、修道女として死刑囚の話し相手となるよう命ぜられた時の戸惑いと、キリストも一番弱く、

貧しい人と共に在ろうとされたのだから自分もそれに従おうとされた事や、それでも罪を犯した人の話し相手になる事は、

人々の恨みをかうのではないかと不安だった事や、福岡事件の支援を始められたいきさつなどを話して下さいました。お話の中でも特に心に残った事は、シスターが話し相手となっていた死刑囚によって、息子を殺された父親との出会いで、 彼がシスターに「なぜ、もっと早く私の所に来てくださらなかったのか?私は死刑制度にずっと反対してきたけれど、 被害者になった事で、犯人に死刑を求めるように圧力を掛けてくる人々がいる。私は自分の個人的な感情によって、 人を恨んでその人の死を願うような人間にはなりたくない。どうか私がそのような力に耐えられるように私を支えて欲しい」 と語ったという事でした。  その男性の願いは今、シスターへレンの死刑廃止運動へとつながっているのでした。

その男性の願いは今、シスターへレンの死刑廃止運動へとつながっているのでした。シスターへレンは最後に、「みなさん、どんな事でも良いから、貴方に出きることをして欲しい。 署名でもいいし、人に伝える事でもなんでも良いですから、どうかできる事をしてこの活動を支えてください」と結びました。 『どんな事でも良い、自分に出来ることを社会のために(未来のために)する・・』 これは私たちプラムフィールドの合言葉と同じ・・・です。

ウォンさんがトークの中で「カソリックの教会でプロテスタントのシスターが、仏教のお寺で行っている活動を支援する・・それが静岡で行われている。これってとても凄い事、新しい流れがここで起こっているんですよね」と会場に集うみなさんを眺めながら言ってくださいました。

ウォンさんがトークの中で「カソリックの教会でプロテスタントのシスターが、仏教のお寺で行っている活動を支援する・・それが静岡で行われている。これってとても凄い事、新しい流れがここで起こっているんですよね」と会場に集うみなさんを眺めながら言ってくださいました。会場に用意した席は全てに人を迎え、会が終わってからしばしの交流の時間も人と人が言葉を交わす温かい場となりました。 会場を照らす月は後1日で満月の月。凛として美しく、どこまでも元気な2人のシスターの声を良く透してくれていました。 夕刻に空に描かれた虹と夜の月・・・ “架け橋は掛けられ、愛は満ちるのを待っている・・”そんな1日となりました。 西さんのご冥福と、石川さんの願いである再審を私たちも共に祈れた事を心から嬉しく思いました。 この1日を支えてくださった全ての方々に心から感謝をいたします。ありがとうございました。

|

HOME

2007'6/2

“キャンペーン「叫びたし寒満月の割れるほど」

【新聞記事】

|

HOME

2007'6/23

“キャンペーン「叫びたし寒満月の割れるほど」

【生命山シュバイツァー寺便り】

|

HOME

“第30回静岡県ボランティア研究集会”

2008年2月9日(土)10:00〜16:45

静岡県コンベンションアーツセンター(グランシップ)

静岡県コンベンションアーツセンター(グランシップ)

基調講演:

「世界がもし100人の村だったら

ー私たちにできることー」

講師:池田香代子氏(作家・翻訳家)

|

|

|

|

| 『世界がもし100人の村だったら』 | 『2.100人の村現状報告』 | 『3.食べ物編』 | 『4.子ども編』 |

分科会:

- 出会い、発見! 学生ボランティア

- 集まれ熟年! 新時代を切り拓こう

- 障害者の就労について考える

- 当事者とボランティアが共に育ちあう活動を目指して

- ボランティア連絡会のあり方

- 喜んで環境する

- 災害時のボランティア活動を考える

- リフレッシュ!明日からの活動につなげよう

- 【公開企画】ここに人あり!公務員を超えた魅力ある公務員!

第6分科会“喜んで環境する”の報告

【助言者】

【助言者】松沢政満(福津農園園主、有機農業実践者、日本有機農業研究会会員) 【事例提供者】 石上光春(石上農園) 竹内康ひろ(清沢塾) 日比野友彰(縁農隊 静大3年) 【担当実行委員】 宮本万倫子(司会) 榛葉真理子(記録)

日々、野菜と対話する農産物の生産者。 野菜づくりは土づくりから。 無農薬栽培暦30年。 旬を大切に・・・新鮮、無農薬、美味しさに気遣っている。 【事例提供者:日比野 友彰 氏】 静岡大学サークル縁農隊は、静岡大学農学部学生を中心にした、縁(エニシは繋がり、○円)は循環・持続! 理想とする“農”のかたちを追求し、より多くの人が“農”とつながる架け橋となる!!事を目的としたサークル。

1942年 愛知県蒲郡市生まれ。 静岡新聞記者を経て、現在フリーライター。 静岡新聞社時代に担当者の一人として大学、新聞社共催の静岡大学創立50周年記念公開講座の企画、運営に携わり、 「清沢塾」発足に伴い事務局を担当。現在に至る。 【助言者:松沢 政満 氏】 1947年、新城市生まれ。 静岡農学部農芸化学科で応用微生物学を専攻。 卒業後14年間、食品会社で研究に携わる。 84年に帰農し、静岡県境に近い同市南部の中宇利で「福津農園」を経営。 農薬・化学肥料などを使わず、微生物や草を上手に使って多品種の農産物を生産・販売する。 年間販売品目200。豊橋有機農業の会会長や日本有機農業研究会幹事、新城市議も歴任。 日本有機農業研究会認定の有機農業アドバイザー。 |

【事例提供】 石上 ・静岡市手越原専業農家 30年無農薬無化学肥料で畑作。 ・市内の消費者グループに野菜を提供している。 ・10年ほど前からEM資材と出会い、生ゴミを堆肥化して畑に還す農法で、病害虫に侵されることもなく良い 作物を収穫している。 ・地域の子ども会とサツマイモ掘りを10年以上続けている。 ・市内のレストランと提携し、無農薬野菜を使った料理教室に材料を提供している。 ・収穫作業を体験してもらうことによって、生産者にとっては当たり前のことを町に住む消費者がとても 喜んでくれる経験をし、それが生産者の喜びともなった。 生産者と消費者がつながる活動ができるのではないかと考えている。 日比野 ・縁農隊は静大農学部のサークルで市内の10軒ほどの農家の作業を手伝っている。 ・農家から事前に手伝いの依頼が来て、1日2,000円でボラバイトしている。 ・縁農隊のメーリングリストに100名の登録があり、実質30名から50名が活動。 ・昨年の12月には述べ30名がみかんの摘果作業を手伝った。 ・若者と触れ合うことができると農家には喜ばれている。 ・農学部の学生にとって農家の方の話しが直接聞けるのは貴重な体験で、卒業して静岡を離れた後も、 ふらっと立ち寄ることができる関係ができていてうれしい。 竹内 ・清沢塾は、静大の50周年を記念して開かれた公開講座で静大中井教授と自然農法家の川口由一さんとの 対談がきっかけとなり、2000年の6月にスタートした。 ・会員30人ほどで棚田の景観の復元と中山間地の里山の自然保全を目的に活動している。 ・静岡市相俣の棚田24段を復活させ、無耕作、無農薬、無肥料で稲作をしている。 ・3年目でホタルが自然復活した。 ・地域の子どもたちが田植えや稲刈りを通して自然と触れ合える場所にもなっている。安全な農作業が できる場所がある幸せを感じている。 【助言者のコメント】 ◇石上さんの事例 ・農家が外に向かって発信すると、返ってくるものが多い。今まで農家は生産のみに携わり流通は農協に 任せていたので、消費者の声が聞こえる一番美味しいところを農協に持って行かれていた。 石上さんは直接消費者とつながっていて、すばらしい発信者となってくれるだろう。 ◇日比野さんの事例 ・2,000円のボラバイトを作物の現物支給にしてもらうと、農家の負担が減る。 ・卒業後も縁農隊の学生が農家に立ち寄るように、消費者にとって農家が心と身体のふるさとでいたい。 私たちの体は食べものからできているのだから、農家もきちんとしたものを作る。 ◇竹内さんの事例 ・ホタルとか蛙は日本の原風景である。この原風景を守る小規模農家が地域の環境に貢献できる。 ◇その他 ・「土」のチカラを環境保全の視点で考える ○耕地面積の狭い日本では単品大量生産は難しく、多品目・少量生産で自立できる農業を目指したい。 ○農家が自分を含めた消費者が食べたい安心安全な農作物を作り、近隣の消費者に提供する地産地消で 自立することが望ましい。 ○そのためにバイオマスなどを活用し自然と共存する有機循環農業を提案する。 ○福津農園の水田の生産物は米だけでなく、たくさんの動植物、夏の涼しい風、きれいで豊かな地下水、 美しい農村の景観にまで及ぶ。 ○有機循環農業は地球環境を守るボランティア活動だ。 【質疑応答】 Q.地域で退職者の働く場所を作りたい。その際農業をする上での心得は? A.余った農地を利用して退職者の1%が農作業をすると、日本の自給率が高まる。 休耕田の利用を行政に働き掛けてみてはどうか。 自分で作ってみると、孫には無農薬のものを食べさせたいとおもうだろう。 Q.ヨトウムシの被害で困っている。 A.以前はハチなどの天敵がいたので今のような大発生はしなかった。しかし大発生の 翌年は被害が少ないことが多い。 Q.カメムシの被害についてはどうか? A.カメムシはスギやヒノキの中で育ち、里に下りてくるので、里山がバリアに なって害にはならなかったが、里山の減少で棲み分けができなくなっている。 山の人と連携して間伐材で小屋等を作り山を整備することも大事。 【感想】 コメンテーターの皆さんが農業を通じて喜びを分かち合う話をされたことが印象に残りました。 次世代の子どもたちに残す地球環境を守るために、有機農業がボランティア活動となることも教えられました。 そして、有機農産物で家庭の食卓を彩ることは、私たち消費者にできるボランティアを支えるボランティアに なると思いました。 |

HOME

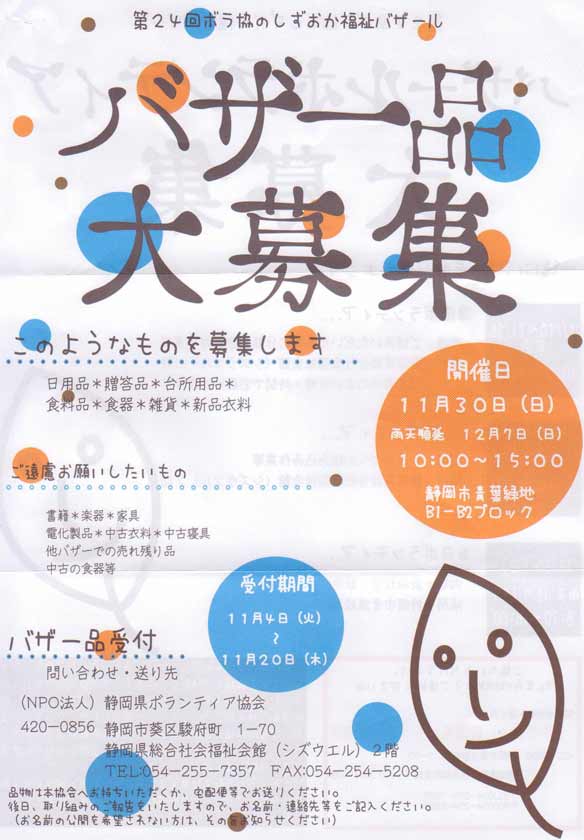

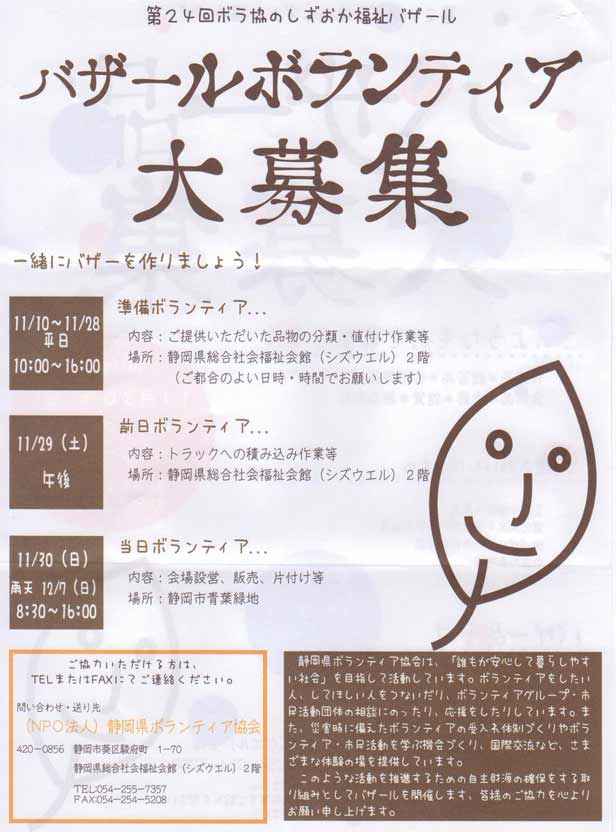

“第24回 ボラ協のしずおか福祉バザール”

2008年11月30日(日)10:00〜15:00

静岡市青葉緑地帯

静岡市青葉緑地帯

|

|

HOME

2009’2/24

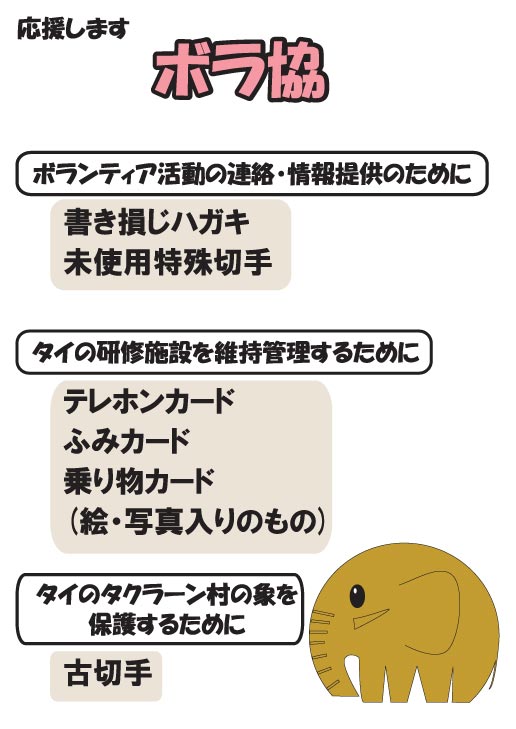

“古切手・使用済みテレフォンカードの回収”

静岡県ボランティア協会

を通じて役立てていただきます。

|

|

書き損じたハガキ、往復ハガキの片側、未使用のかもめーる・年賀ハガキ・年賀切手・ その他各種特殊切手等を集めています。古くても結構です。 皆様からいただいた上記のものは、切手や葉書に交換し、ボランティア活動の連絡・情報提供などに活用させていただきます。 引き出しの隅に眠っているのを見つけたら、ぜひボランティア協会に封筒に入れて送ってください。 |

|

「

海外でのボランティア活動に学ぶ高校生スタディツアーINアジア

」の訪問先であるタイ国スリン県タクラーン村は、「象の村」として象使いの人々が象とともに生活をしてきました。 政府により、バンコクに象使いが出稼ぎに出ることが禁じられたため、 村では象が生きていくための食料を調達する資金が足りません。 そこで本協会では,、タクラーン村の象を保護するため、象の食料となる樹木を植林する資金づくりのとりくみとして、 使用済み切手を収集しています。 |

|

タイ国スリン県サワイ村に静岡リバティライオンズクラブ創立10周年を記念して建てられた学生寮兼ゲストハウス

「リバティフレンドシップハウス」。青年育成活動や婦人活動、老人支援活動などの研修施設として使用されています。 活用するための維持・管理費に充てるため、皆様からいただいたカードを換金し、 スタディツアーで訪問するときにお届けしています。 |